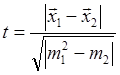

Хотя на первый взгляд результаты первичного и контрольного исследования значительно отличаются друг от друга, мы не можем достоверно утверждать, что эксперимент удался. Для этого необходимо установить являются ли статистически достоверными между средними до и после эксперимента. Для установления статистической достоверности различий средних до и после эксперимента воспользуемся критерием Стъюдента.  , где

, где ![]() – среднее значение переменной по выборке данных до эксперимента;

– среднее значение переменной по выборке данных до эксперимента; ![]() - среднее значение переменной по выборке данных после эксперимента; m1 и m2 – интегрированные показатели отклонений частных значений из двух сравнимых выборок от соответствующих им средних величин.

- среднее значение переменной по выборке данных после эксперимента; m1 и m2 – интегрированные показатели отклонений частных значений из двух сравнимых выборок от соответствующих им средних величин.  ;

;  , где

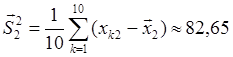

, где ![]() - выборочная дисперсия по первой переменной;

- выборочная дисперсия по первой переменной;![]() - выборочная дисперсия во второй переменной; n1 – число частных значений переменной в первой выборке; n2 - частных значений переменной во второй выборке. Вычисляем средние значения переменной до и после эксперимента, воспользуемся критерием Стъюдента

- выборочная дисперсия во второй переменной; n1 – число частных значений переменной в первой выборке; n2 - частных значений переменной во второй выборке. Вычисляем средние значения переменной до и после эксперимента, воспользуемся критерием Стъюдента ![]() =27,2

=27,2 ![]() = 33,5

= 33,5 ![]()

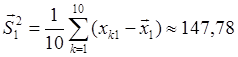

Определяем выборочные дисперсии для двух сравнимых выборок значений.  - первичное исследование.

- первичное исследование.  - контрольное исследование.

- контрольное исследование.

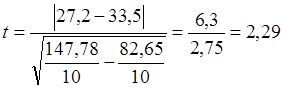

Подставим найденные значения дисперсий в формулу для подсчета m и t и вычислим показатель t:

Сравним полученное значение с табличным для числа степеней свободы 10+10-2=18. Зададим вероятность допустимой ошибки, равной 0,05 и убедимся в том, что для данного числа степеней свободы и вероятностно допустимой ошибки значение t должно быть: ![]() . У нас этот показатель оказался равным

. У нас этот показатель оказался равным ![]() . Следовательно, гипотеза, о том что выборочные средние равны в нашем случае 14, 778 и 8,265 статистически достоверно отличаются друг от друга и мы можем с достаточной убедительностью утверждать, что наша гипотеза подтверждается.

. Следовательно, гипотеза, о том что выборочные средние равны в нашем случае 14, 778 и 8,265 статистически достоверно отличаются друг от друга и мы можем с достаточной убедительностью утверждать, что наша гипотеза подтверждается.

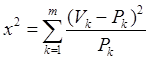

Для окончательного установления успешности формирующего эксперимента и окончательного утверждения нашей гипотезы воспользуемся статистикой, называемой  , где Рk – частота результатов наблюдений до эксперимента; Vk – частота результатов наблюдений, сделанных после эксперимента; m – общее число групп, на которые разделились результаты наблюдений.

, где Рk – частота результатов наблюдений до эксперимента; Vk – частота результатов наблюдений, сделанных после эксперимента; m – общее число групп, на которые разделились результаты наблюдений.

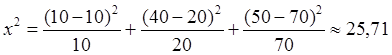

В нашем исследовании переменная Рк принимает следующие значения:

Р1=10% - процент учащихся имеющих высокий уровень социально-психологической адаптированности. Р2= 20% - процент учащихся имеющих нормальный уровень социально-психологической адаптированности. Р3= 70% - процент учащихся имеющих низкий уровень социально-психологической адаптированности.

Соответственно V1=10%; V2=40%; V3=50%.

Подставим все эти значения в формулу для x2 и определим его величину.

Воспользуемся теперь таблицей критических значений Х2-критерия /Р.С. Немов. Психология, стр 41/., где для заданного числа степеней свободы можно выяснить степень значимости образовавшихся различий до и после эксперимента в распределении оценок. Полученное нами табличное значение х2=25,71 больше соответствующего табличного значения m-1=2 степеней свободы, составляющего 13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше, чем 0,1%. Следовательно:

Гипотеза о значимых изменениях, которые произошли в уровне социально–психологической адаптированности учащихся в результате специально организованных занятий подтвердилась: уровень социально-психологической адаптированности учащихся значительно улучшился и мы можем утверждать это, допуская ошибку, не превышающую 0,1%, с точностью до 99,9%.

Рекомендации

В результате формирующего эксперимента произошло заметное улучшение факторов социально–психологической адаптированности учащихся: понизился уровень тревожности, заметно снизился уровень индекса агрессивности и индекса враждебности, повысился уровень школьной мотивации.

При написании работы использовались методические рекомендации Т.А. Шиловой [75;3-14], которая выделяет пять типов личности: гармоничный, социально – ориентированный, доминирующий, чувствительный, тревожный. Каждый из этих типов личности требует к себе особого подхода в работе по повышению социально – психологической адаптированности. При исследовании группы детей на практике было подтверждено наличие вышеуказанных типов личности в группе. Процентное соответствие детей типам личности следующее: гармоничный тип – 10%; социально-ориентированный тип – 20%; доминирующий тип – 30%; чувствительный тип – 10%; тревожный тип – 30%.

Больше по теме:

Проблемы агрессивного поведения, в работах зарубежных и отечественных

ученных

Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает “нападать”. Оно издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему придавалось не всегда одинаковое. До начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведение, ...

Анализ подходов к научению Толмена и Уотсона

Дж. Уотсон (1878 - 1958) критиковал психологию за субъективизм и практическую бесполезность, и предложил свою программу исследований.

Философской основой бихевиоризма стали позитивизм и прагматизм, психологической - работы Павлова, Бехте ...

Эстетическая теория

В. Оллен и Д. Гринбергер рассматривают вандализм с позиций теории возбуждения, а также экспериментальной эстетики. Эстетическая теория изучает внутренние психологические процессы, присущие самому акту разрушения. Вандализм трактуется как ...